Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Diversität am Arbeitsplatz hat sich historisch in zwei große Stränge entwickelt. Ein erster Strang war in den 1980er- und 1990er-Jahren stark leistungsorientiert. Im Vordergrund stand die Frage, wie Vielfalt die Effektivität und Produktivität von Teams beeinflusst. Die Ergebnisse fielen dabei ambivalent aus: Auf der einen Seite konnte gezeigt werden, dass Diversität Kreativität, Problemlösefähigkeit und die Qualität von Entscheidungen fördert, da mehr Perspektiven und Wissensbestände in Diskussionen eingebracht werden. Auf der anderen Seite wurde ebenso deutlich, dass Vielfalt mit Risiken verbunden ist. So können Missverständnisse, Koordinationsprobleme und Konflikte entstehen, wenn Unterschiede zwischen den Teammitgliedern stark in den Vordergrund treten.

Neuere Ansätze versuchen, diese widersprüchlichen Befunde besser zu erklären. So wird heute angenommen, dass in diversen Teams Stereotype in bestimmten Situationen aktiviert werden [5]. Unterschiedliche Kontexte – etwa die Art der Aufgabe, soziale Interaktionen oder auch die Art und Weise, wie Führung gestaltet wird – können dazu führen, dass Unterschiede zwischen Teammitgliedern besonders deutlich werden. Diese Hervorhebung von Unterschieden wiederum aktiviert stereotype Erwartungen [12]. Stereotype können auch dazu führen, dass bestimmte Potenziale im Team sichtbarer werden und gezielt genutzt werden, was die Leistungsfähigkeit steigert. Umgekehrt können sie Spannungen und Vorurteile verstärken und damit Prozesse wie Vertrauen, Zusammenarbeit und Kommunikation beeinträchtigen.

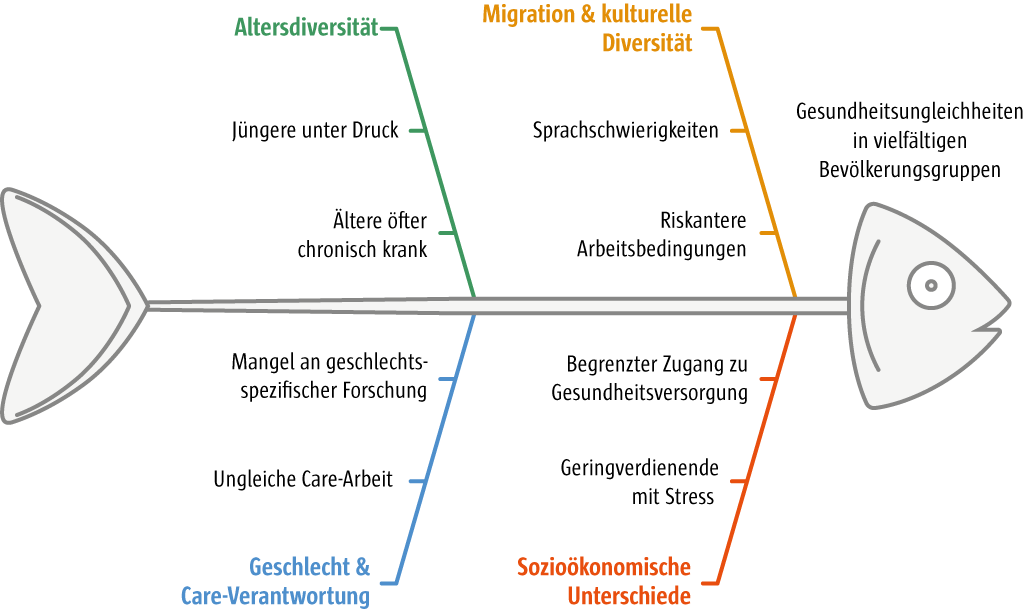

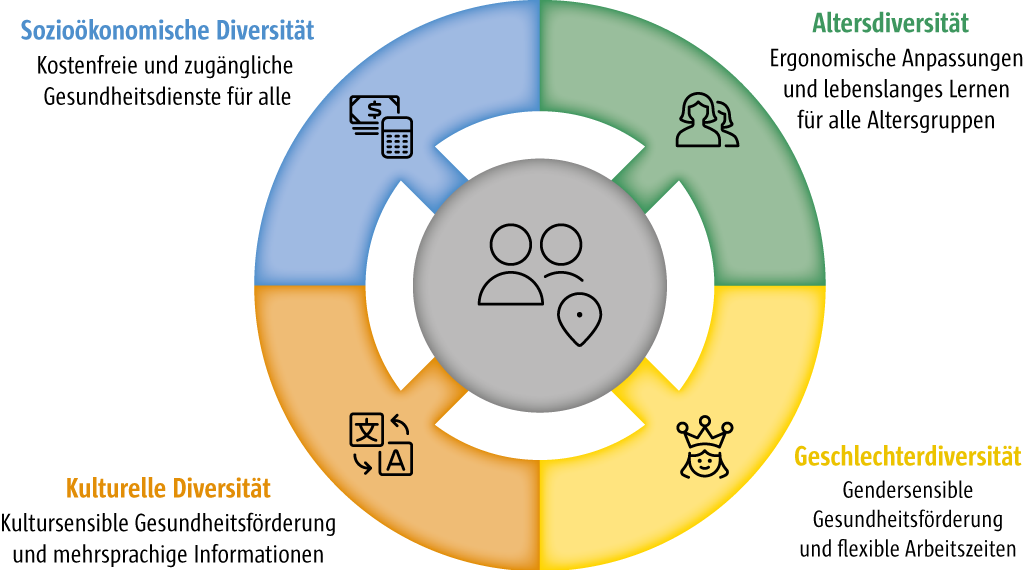

Der zweite große Strang der Forschung richtet den Blick nicht primär auf Leistung, sondern auf die gesundheitlichen Folgen von Diversität. Lange Zeit war dieser Aspekt in den Hintergrund getreten, da Organisationen vor allem den ökonomischen Nutzen von Vielfalt im Auge hatten. Erst in den letzten 15 Jahren ist ein deutlicher Perspektivwechsel zu beobachten: Zunehmend wird untersucht, wie sich Diversität auf das psychische Wohlbefinden, auf Stressbelastungen oder auf das Risiko von Erschöpfung auswirkt [7], [13], [14], [15]. Auch hier zeigt sich ein ambivalentes Bild. Vielfalt kann eine Ressource sein, wenn unterschiedliche Perspektiven im Team zu sozialer Unterstützung und höherer Resilienz führen. Sie kann aber auch zur Belastung werden, wenn Unterschiede zur Bildung von Subgruppen beitragen, die Spannungen verstärken und das Risiko emotionaler Erschöpfung erhöhen [16]. Studien belegen außerdem, dass Alters- oder Geschlechterzusammensetzungen je nach Kontext sehr unterschiedliche gesundheitliche Folgen haben können – in manchen Fällen tragen sie zum Wohlbefinden bei, in anderen erhöhen sie das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen.